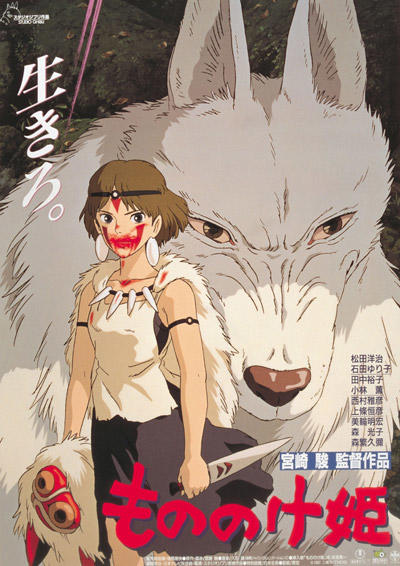

ジブリの大作「もののけ姫」が2021/08/13の金曜ロードショーで放送されるということで、もののけ姫を10倍楽しむための23の真実を紹介します。

映画のこと

【1】1997年公開、宮崎駿監56歳の映画作品

もののけ姫は1997年公開の作品。それまでにもナウシカ、ラピュタ、トトロなどを制作しています。

【2】当時の歴代興行収入1位、2021年8月時点でも7位

当時公開された映画としては日本歴代興行収入第一位。この記事を作成している時点でも歴代7位に入っています。

【3】製作が徳間書店、日本テレビ放送網、電通

製作はジブリ発足のきっかけとなった雑誌アニメージュを発行していた徳間書店。プロデューサーの鈴木敏夫さんの古巣でもあります。歴代ジブリの大スポンサーでもある金曜ロードショーの日本テレビ。そして電通が製作に入っています。(博報堂と電通を交互に使うことが有名です)

【4】期待されていなかった(反対されていた)もののけ姫

公開後は日本の興行記録を塗り替えるなど大ヒットのもののけ姫ですが、製作前には不安な空気が漂っていたそうで、プロデューサーの鈴木敏夫さんによるともののけ姫は大反対されていた。だからこそ、興行収入の目標を立てる必要があった、と語っています。

【5】プロモーションのための全国行脚、徹底したロケハン

映画公開のたびに新しいプロモーションに挑戦していた鈴木敏夫さんは、この作品ではプロモーションのためのメイキングビデオ、取材旅行の映像化・販売を行ったそうです。

私の家の近所にある図書館でも、このときに作成された書籍やビデオがたくさんおいてあります。

制作の裏話のこと

【6】スタジオジブリ最後のセル画、絵の具を使った作品

スタジオジブリは従来のセル画を使ったアナログ制作から徐々にデジタルに移行していくのですが、この作品が最後のセル画作品になったそうです。

一部はデジタル処理されているなど、徐々に制作体制の移行が始まったそうですが、1997年の制作からデジタル処理って想像を超えています。

【7】本当はタイトルを「アシタカせっ記」にしたかった

宮崎駿監督はこの作品のタイトルを「もののけ姫」ではなく「アシタカせっ記」(せっ記の「せっ」は「聶」の上の耳を上みたいな形にした漢字で、宮崎駿監督の造字)にしたかったそうですが、プロデューサーの鈴木敏夫さんが「これは伝わらない」と思い、強引に「もののけ姫」としてテレビ公開したことで既成事実をつくりタイトルを決めてしまったそうです。

ちなみに「せっ記」というのは耳で伝えた伝承という意味だそう。

アシタカが村の人々を救ったのにも関わらず追い出されることになり、悔しい思いをしながらカヤに見送られるシーンで流れるアシタカを励ますような壮大な音楽のタイトルに使用されています。

【8】音楽は久石譲さんの作成。本作で初めて常設のプロオーケストラが起用

音楽は歴代ジブリの作曲を務めている久石譲さん。他に任せられる才能がない、ということで決まったそうです。ジブリを偉大な作品たらしめる存在の一つに音楽の素晴らしさがあると思いますが、本当に素晴らしい曲ばかり。

【9】キャッチコピー「生きろ。」はほぼ日糸井重里さん作

キャッチコピーの「生きろ。」は、ほぼ日の糸井重里さんが作成したコピー。

宮崎駿監督と鈴木敏夫さんと激論を交わした末に出来上がりました。糸井重里さんいわく「作品が出来上がる前にコピーを作らなければいけないのがこの仕事の特別なところ」と語っているそうです。

ハードなコピーに若者や女性に受けないのでは?と心配されたそうですが、見事に世界観を表現しているコピーです。

ちなみに、糸井重里さんはトトロでお父さん役の声優を担当しています。

【10】得意技「空を飛ぶ」を封じた

宮崎駿監督は空を飛ぶ表現がとても素敵なのですが、この作品ではその表現を封印しています。

鈴木敏夫さんは「50代半ばにして新人作家のように挑戦をしている」と表現します。

映画自体のテーマのこと

【11】時代は西暦1300年頃、室町時代の日本。

舞台は室町時代の日本とされていますが、厳密にはフィクションなので日本が舞台でもあり、日本ではない架空の世界が舞台であるとも言われています。

【12】アシタカは蝦夷一族・勇者アテルイの部族の末裔

主人公のアシタカは中央集権化した大和国(日本)の支配から逃れた関東以北の人々、蝦夷(えみし・えぞ)の民の生き残りとされています。

また、大和国の人々の襲来と果敢に戦った勇者アテルイの末裔とされているそうで、アシタカの厳格で、礼儀正しくもたくましい姿にはその血筋を感じることができます。

【13】狩猟民族 VS 農耕民族 VS 製鉄民族

蝦夷は狩猟民族である縄文人の末裔とされており、農耕民族である弥生人の支配下に置かれています。一方でエボシ様が支配する「タタラ場」は、製鉄民族。

この作品では元来の自然を尊び、共生する「狩猟民族」と、自然を一部支配し生活をする農耕民族、自然を破壊し鉄を作る「製鉄民族」との戦い・葛藤が描かれているのです。

【14】サンの仮面や装束、食物・習俗などは縄文人のもの

もののけ姫 – サンの仮面や装束などはすべて縄文人の文化。

モロの君に育てられたサンは、狼ではなくたしかに人として育てられたことがわかります。

また、蝦夷の末裔であるアシタカと、狼に育てられたサンは、互いに自然との共生を目指す縄文人の末裔だったのです。

【15】「コダマ」は日本全国に存在していた

森や樹に精霊が宿る「コダマ」信仰はかつて日本各地に存在していました。その根底には自然に魂が宿るとされるアニミズムがあると言われています。また、コダマは森や原生林に鳴り響く不思議な音のことも指します。

【16】「原生林」がモチーフ

トトロやナウシカでも自然がモチーフとされてきましたが、この作品はナウシカのような「人間が滅びたあとにも自生する自然」と近しい概念の自然です。

人間が人工的に育てたり、管理する自然とは異なり、人間が手入れをしなくなっても数十年で復活するのが「原生林」と呼ばれる自然の森です。この作品はその原生林を破壊する人間と、原生林の強さを描いているとも言えます。

【17】ハンセン病ともののけ姫

この作品で宮崎駿監督はハンセン病についての考え方を描いていると言います。

そのシーンは、タタラ場で働く包帯の人々の姿。世間とは隔離され、苦しそうに過ごす人たちにも仕事を与えるエボシ様。宮崎駿監督はその姿を描きつつ「ハンセン病という存在を世間にも知ってほしかった」と語っています。

【18】自然破壊・神殺しは叙事詩「ギルガメシュ」がモチーフ

もののけ姫の主題は「自然破壊・人間の神殺し」だと思います。その壮大さゆえに内容の理解が難しいのですが、、

本作品は原作がありませんが、叙事詩「ギルガメシュ」(紀元前5000年)がモチーフだろうとされています。メソポタミアで描かれた最古の物語と言われていますが、内容には共通点が多いです。

【19】蝦夷の村の衣装・風俗はブータンの高地民が参考に。

照葉樹林(原生林)の生育する地域として有名なブータンの高地民の衣装が、アシタカたち蝦夷の村の衣装、風俗文化の参考になっているそうです。

【20】カヤに贈られた「黒曜石」は貞操の証

アシタカがカヤに贈られ、サンに渡してしまう「黒曜石」は、貞操の証。

それは、カヤとアシタカに関係があったことを示しているのでは? という説があります。貞操の証を渡すというのは、カヤにアシタカの血筋が宿った証。村を追放されるアシタカは悔しい気もちを抑えて、無理やり笑顔をつくりカヤに別れを告げます。

カヤは村に置いていかれるものの、アシタカの子どもを宿しているため執着を抑えて見送ります。

そして、アシタカは貞操の証(伴侶の証)である黒曜石を、おそらく生涯をともにするであろうサンに手渡すのです。(サンとアシタカも関係があったと言われています)

役者・演技のこと

【21】アシタカ役はナウシカのアスベル、シュナの旅のシュナ役を務めた松田洋治さん

アシタカ役を務める声優は、舞台役者として活躍している松田洋治さん。

「ナウシカ」ではアスベル役を。

そしてナウシカの原点とも言われ、もののけ姫のヤックルも登場し、ゲド戦記の原作とも言われる「シュナの旅」(宮崎駿)のビデオ化の際にはシュナ役を務めたそうです。

【22】”もののけ姫” – サンとカヤは石田ゆり子さんが声優を担当

一方、サンとカヤ役は石田ゆり子さんが両方担当。

ジブリ作品はけっこう有名な俳優さんが出ていることでも有名ですが、石田ゆり子さんが出てるなんて…。

【23】宮崎駿監督の演技指導は「声で芝居をするな」だった

松田洋治さんのインタビューによれば、宮崎駿監督の演技指導は「声で芝居をするな」ということだったとか。

つまり、アニメにアテレコをするのではなく、役者として芝居をした結果の声がアテレコになっている、という順序です。松田さん曰く「だから声優が少なかった」のではないかとのこと。

この点にも注目して見てみたいものです。

映画「もののけ姫」の製作・概要

1997年製作/133分/日本

配給:東宝

制作陣

原作・脚本・監督:宮崎 駿

プロデューサー:鈴木敏夫

音楽:久石 譲

主題歌:米良美一

キャスト

アシタカ:松田洋治

サン・カヤ:石田ゆり子

エボシ御前:田中裕子

ジコ坊:小林 薫

甲六:西村雅彦

ゴンザ:上條恒彦

モロの君:美輪明宏

ヒイ様:森 光子(もりみつこ)

乙事主・エミシの老人:森繁久彌(もりしげひさや)

画像:(C)

参考

・「ジブリの仲間たち」(鈴木敏夫)

・「仕事道楽 新板 スタジオジブリの現場」(鈴木敏夫)

・「もののけ姫(1997)」

・「ジブリの教科書10 もののけ姫」(文春文庫)

・「なぜ僕?『もののけ姫』主人公アシタカ松田洋治の“葛藤”「超有名俳優でも声優でもない中途半端な存在」だったのに…松田洋治さんインタビュー #1」(週刊文春)

コメント